生物炭因为其物理性质(疏松多孔结构,比表面积大),化学性质(富含稳定碳含量)和农学特性(pH碱性,矿质养分)等,被广泛用于土壤改良。然而,生物炭属性,土壤属性,和作物类型,三者之间的复杂关系往往不匹配。使得不同人的研究结果,往往不一致。基于此,本章收集了全球生物炭土壤改良野外试验数据,采取荟萃分析的方法,试图从宏观大尺度的角度,回答以下两个问题。(1)识别哪些生物炭属性或土壤属性对提高主要的作物类型产量最有效;(2)评估生物炭是否能提高不同土壤质量的关键指标。

目前,国内外关于生物炭土壤改良的研究,主要涵盖了六个方面。(1)生物炭施用对不同作物产量(植物生物量)的影响。(2)生物炭施用对土壤理化性质和生物特性的影响。(3)生物炭与化肥配施的效果。(4)生物炭施用对土壤炭库的影响。(5)生物炭施用对作物产量和土壤质量的空间异质性(空间尺度)的研究。(6)生物炭短期施用和长期施用(时间尺度)对作物产量和土壤的影响。其中,由于土壤类型在空间上,性质差异巨大,野外田间实验年限受限,生物炭土壤改良的空间异质性(空间尺度)和长期与短期效应(时间尺度),是出现争议性结果最多的两个方面。

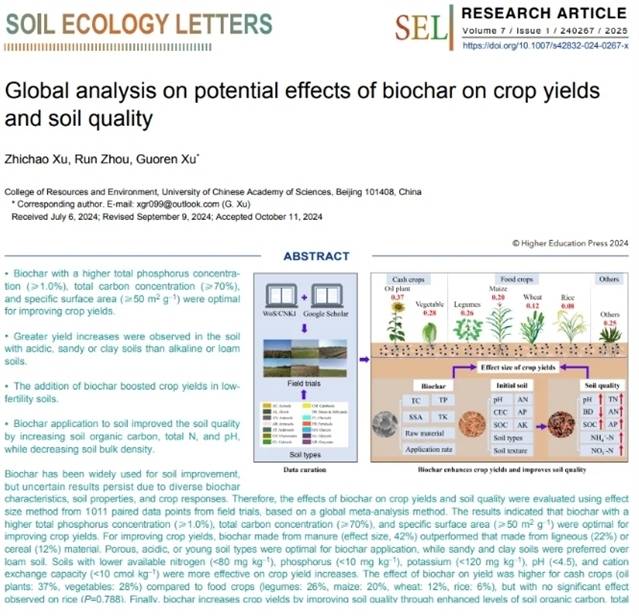

本研究采用荟萃分析方法,利用来自全球田间试验的1011个配对数据,评估了生物炭对作物产量和土壤质量的影响。全球荟萃分析结果表明:从生物炭属性上看,全磷大于等于1.0%、全碳大于等于70%,比表面积大于等于50 m2 g-1的生物炭,在作物增产上效果较好。从生物炭原材料看,在提高作物产量方面,畜禽粪便制成的生物炭(效应值42%)优于木质(22%)和谷类作物(12%)制成的生物炭。从土壤类型和质地上看,具备多孔的、酸性的或发育比较年轻的土壤,施用生物炭增产效果最好;沙质土和粘土效果优于壤土。从土壤理化属性上看,生物炭施用在速效氮小于80 mg kg-1、速效磷小于10 mg kg-1、速效钾小于120 mg kg-1、pH值小于4.5和阳离子交换容量小于10 cmol kg-1的土壤,对作物增产更加有效。从作物类型上看,生物炭施用对经济作物(油料植物:37%、蔬菜:28%)的产量提升最大,其次是粮食作物(豆类:26%、玉米:20%、小麦:12%、水稻:6%),其中,对水稻产量的影响不显著(P=0.788)。生物炭施用通过提高土壤的有机碳、全氮、铵态氮、硝态氮和土壤pH值,降低土壤容重,来改善土壤质量,从而提高作物产量。

本研究加深了读者对“生物炭-土壤-作物”三者之间关系的理解。然而,在全球尺度和区域尺度上,生物炭土地利用的结果仍旧存在空间异质性。如何定量化“生物炭-土壤-作物”三者之间关系,实现依据不同土壤类型和作物类型定制生物炭,是未来研究的重点方向。

作者及团队介绍

徐志超(第一作者),中国科学院大学2019级博士研究生,研究方向生物炭土壤改良。

许国仁(通讯作者),入选中组部首批“国家高层次人才计划”;教育部“新世纪优秀人才”;国际水协(IWA)污泥专家委员会秘书长;国际标准化委员会(ISO)污泥专业委员会工作组召集人。国际水协(IWA)“全球创新荣誉奖”;国家技术发明二等奖等

来源:【土壤生态学快报SEL】

四川中天伟能科技有限公司 备案号:蜀ICP备2022015036号